Frauen erkämpfen sich einen Platz in der Kunst

Nicht begabt. Nicht wirklich interessiert. Unweiblich. Überfordert. Die Vorurteile, die Künstlerinnen über Jahrhunderte entgegenschlugen, sind endlos. Erst im 20. Jahrhundert durften sich Frauen auf diesem Gebiet wirklich beweisen.

Über alle Hürden

„Vor hundert Jahren mussten die jungen Fräuleins nähen und stricken lernen. Jetzt tun das die Maschinen; aber die Damen waren damals beschäftigt. Selbstverständlich wollen sie auch jetzt eine Tätigkeit haben und werfen sich deshalb sehr häufig auf die Kunst.“ Mit solchen Vorurteilen gegenüber Künstlerinnen war Ferdinand von Miller d. J., zwischen 1900 und 1919 Leiter der Akademie der Bildenden Künste in München, nicht allein. Sie sind nicht nur aus heutiger Sicht völlig haltlos, sie waren eigentlich auch schon 1912 überholt, als der Akademiedirektor sie äußerte. Doch sie wurzeln in einem Selbstverständnis, das bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.

Damals galt der Beruf des Malers oder auch der des Bildhauers als freie Kunst, die keiner Verordnung unterlag. Doch in Städten wie Nürnberg drangen die Künstler auf Bestimmungen, die sie vor Konkurrenten von außen schützten. Deshalb wurden Ausbildungswege, nötige Fähigkeiten oder Tätigkeitsfelder klar festgelegt.

Väter und Brüder als Kunstlehrer

Frauen wurden, zumindest von der Arbeit mit Ölfarben und Leinwand, von vorneherein ausgeschlossen. Sie hatten nur Zugang zu einer künstlerischen Ausbildung, wenn sie in einer Künstlerfamilie aufwuchsen. Die Nürnberger Astronomin und Künstlerin Maria Clara Eimmart, die ab 1693 über 250 Zeichnungen unter anderem von der Oberfläche des Mondes anfertigte, hatte das Malen von ihrem Vater gelernt. Auch Maria Sybilla Merian, die zwischen 1670 und 1681 in Nürnberg lebte und für ihre Studien von Pflanzen und Insekten bis heute berühmt ist, wurde von ihrem Stiefvater ausgebildet. Mit ihrer Arbeit Geld verdienen konnte sie in der fränkischen Metropole jedoch nur, weil sie mit Wasserfarben arbeitete und so nicht unter die Maler-Ordnung fiel.

Bis Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich an diesen Verhältnissen wenig. Ab etwa 1750 allerdings gab es für einen Zeitraum von rund hundert Jahren einige Ausnahmen: Eine kleine Anzahl von Frauen konnte an den Akademien studieren, die offiziell für die Kunstausbildung zuständig waren.

Der schwere Weg an die Akademien

Eine der ersten war die in Bamberg geborene Malerin Catharina Treu, die sich zunächst auf Stillleben mit Früchten spezialisierte. Sie studierte an einer Zeichenschule in Düsseldorf und wurde 1776 zur ersten weiblichen Professorin an der dortigen Kunstakademie. Auch die 1808 in München gegründete Königliche Akademie der Bildenden Künste nahm einige wenige Studentinnen auf. Bis 1839 waren unter den insgesamt 2.500 Studierenden immerhin knapp 50 Studentinnen, darunter die Regensburgerin Barbara Popp oder die aus Thüringen stammende Louise Seidler.

Nach 1839 wurden alle Bewerbungen junger Frauen jedoch abgelehnt. Man bezweifelte, dass ihre Begabung ausreichte, um sich dauerhaft auf dem Kunstmarkt zu behaupten und stellte auch ihre Ernsthaftigkeit in Frage. Das stand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allerdings in krassem Widerspruch zu der Situation, in der sich viele bürgerliche Töchter befanden.

„Mehr als Eine meines Geschlechts hat sich in der Isarstadt ausgebildet, und zwar weder zum Schaden der Kunst, noch zum Nachteil der weiblichen Würde.“

Die Malerin Louise Seidler (1786 – 1866), in den Jahren 1817/1818 Studentin an der Königlichen Kunstakademie in München.

Zwar wurden bürgerliche Mädchen meist nur für das Leben als Ehefrau erzogen. Doch konnten wegen des herrschenden Frauenüberschusses nicht alle einen Mann finden. Wer ledig blieb und Geld verdienen musste, setzte notgedrungen auf persönliche Talente. Und so versuchten viele, sich künstlerische Arbeitstechniken mit dem Abmalen von alten Drucken und Porzellanmalerei anzueignen.

Selbst wem das gelungen war, hatte längst nicht alle Hürden überwunden: Frauen durften nicht an Ausstellungen teilnehmen noch konnten sie Mitglieder von Künstlervereinigungen werden. Eine Besserung zeichnete sich nach den 1860er Jahren ab: Möbel und Dekorationsgegenstände wurden nun nicht mehr nur von Hand, sondern auch mithilfe von Maschinen gefertigt. Dadurch wurden sie für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich. Der Markt wuchs, und damit auch die Bandbreite künstlerischer und kunstnaher Berufsfelder. 1868 riefen deshalb acht Frauen in München eine Kunstschule für Mädchen ins Leben.

Kunst-Berufe auch für Frauen

Diese Schule sollte nicht nur die Ausbildung zur „richtigen“ Künstlerin ermöglichen, sondern ebenso zur Zeichenlehrerin oder zur Musterzeichnerin für Fabriken. 1872 wurde sie in die Königliche Kunstgewerbeschule eingegliedert. Auch Frauenverbände wie der Nürnberger Verein „Frauenwohl“ boten kunstgewerbliche Ausbildungen an.

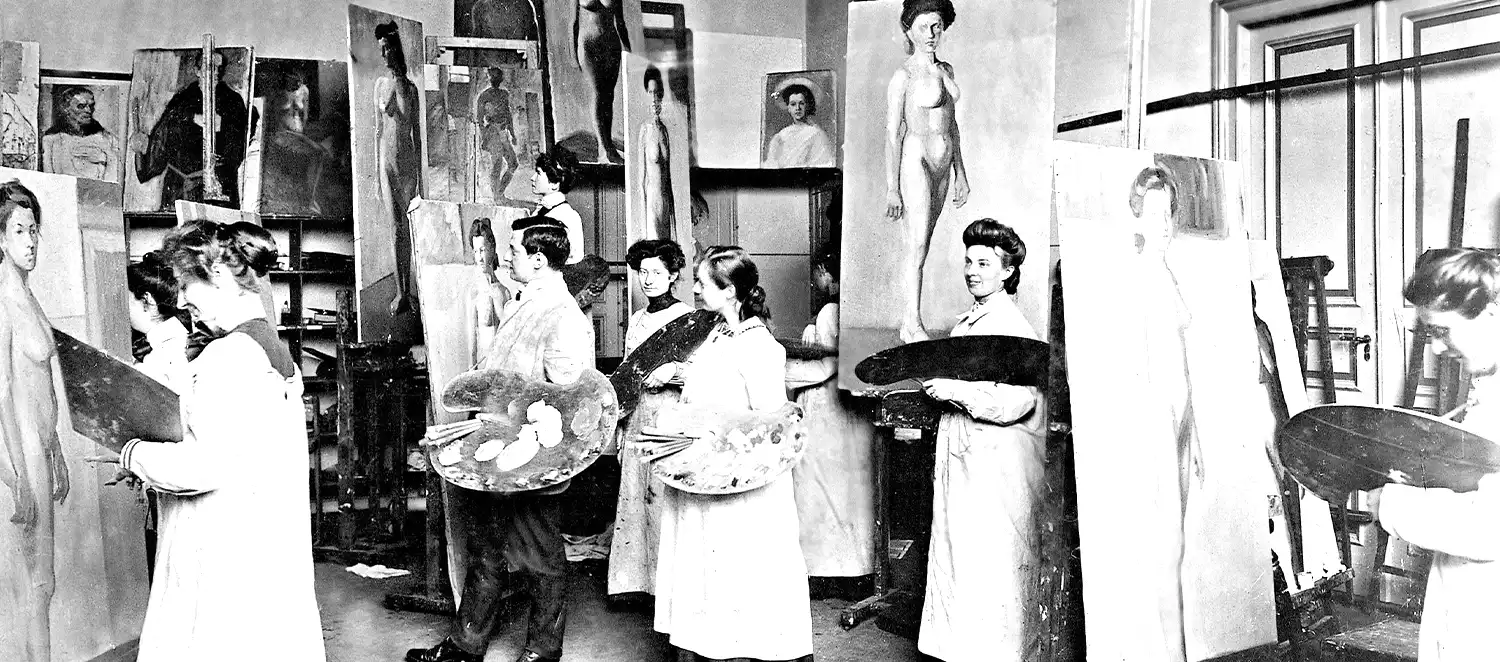

Für Frauen, die Malerinnen oder Bildhauerinnen werden wollten, blieb die Situation schwieriger: Ihnen blieb nur der Weg zu teuren Privatschulen. Auch hier wurde versucht, Abhilfe zu schaffen: 1882 gründete sich der Münchner Künstlerinnen-Verein, der zwei Jahre später eine Damenakademie ins Leben rief. Der Lehrplan entsprach dem der Männer. Allerdings blieben Fächer wie Architektur ausgespart, weil man Frauen für nicht geeignet hielt. Auch neue Maltechniken, wie sie etwa von den französischen Impressionisten angewendet wurden, standen nicht auf dem Programm. Selbst – später berühmten – Künstlerinnen wie Gabriele Münter blieb nichts anderes übrig, als sich alleine einen Weg zu suchen. Erst 1920 öffnete die Münchner Akademie für Bildende Kunst auch Frauen die Türen.

Ausflugstipp

„Malweiber“ lautete die verächtliche Bezeichnung für Frauen, die um 1900 versuchten, im Bereich der bildenden Kunst Fuß zu fassen. Besonders viele lernten und arbeiteten in der Künstlerkolonie im oberbayerischen Dachau. Führungen und auch die Sammlung der dortigen Gemäldegalerie erinnern daran.

Der schwere Weg an die Akademien

Eine der ersten war die in Bamberg geborene Malerin Catharina Treu, die sich zunächst auf Stillleben mit Früchten spezialisierte. Sie studierte an einer Zeichenschule in Düsseldorf und wurde 1776 zur ersten weiblichen Professorin an der dortigen Kunstakademie. Auch die 1808 in München gegründete Königliche Akademie der Bildenden Künste nahm einige wenige Studentinnen auf. Bis 1839 waren unter den insgesamt 2.500 Studierenden immerhin knapp 50 Studentinnen, darunter die Regensburgerin Barbara Popp oder die aus Thüringen stammende Louise Seidler.

Nach 1839 wurden alle Bewerbungen junger Frauen jedoch abgelehnt. Man bezweifelte, dass ihre Begabung ausreichte, um sich dauerhaft auf dem Kunstmarkt zu behaupten und stellte auch ihre Ernsthaftigkeit in Frage. Das stand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allerdings in krassem Widerspruch zu der Situation, in der sich viele bürgerliche Töchter befanden.

„Mehr als Eine meines Geschlechts hat sich in der Isarstadt ausgebildet, und zwar weder zum Schaden der Kunst, noch zum Nachteil der weiblichen Würde.“

Die Malerin Louise Seidler (1786 – 1866), in den Jahren 1817/1818 Studentin an der Königlichen Kunstakademie in München

Zwar wurden bürgerliche Mädchen meist nur für das Leben als Ehefrau erzogen. Doch konnten wegen des herrschenden Frauenüberschusses nicht alle einen Mann finden. Wer ledig blieb und Geld verdienen musste, setzte notgedrungen auf persönliche Talente. Und so versuchten viele, sich künstlerische Arbeitstechniken mit dem Abmalen von alten Drucken und Porzellanmalerei anzueignen.

Selbst wem das gelungen war, hatte längst nicht alle Hürden überwunden: Frauen durften nicht an Ausstellungen teilnehmen noch konnten sie Mitglieder von Künstlervereinigungen werden. Eine Besserung zeichnete sich nach den 1860er Jahren ab: Möbel und Dekorationsgegenstände wurden nun nicht mehr nur von Hand, sondern auch mithilfe von Maschinen gefertigt. Dadurch wurden sie für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich. Der Markt wuchs, und damit auch die Bandbreite künstlerischer und kunstnaher Berufsfelder. 1868 riefen deshalb acht Frauen in München eine Kunstschule für Mädchen ins Leben.

Kunst-Berufe auch für Frauen

Diese Schule sollte nicht nur die Ausbildung zur „richtigen“ Künstlerin ermöglichen, sondern ebenso zur Zeichenlehrerin oder zur Musterzeichnerin für Fabriken. 1872 wurde sie in die Königliche Kunstgewerbeschule eingegliedert. Auch Frauenverbände wie der Nürnberger Verein „Frauenwohl“ boten kunstgewerbliche Ausbildungen an.

Für Frauen, die Malerinnen oder Bildhauerinnen werden wollten, blieb die Situation schwieriger: Ihnen blieb nur der Weg zu teuren Privatschulen. Auch hier wurde versucht, Abhilfe zu schaffen: 1882 gründete sich der Münchner Künstlerinnen-Verein, der zwei Jahre später eine Damenakademie ins Leben rief. Der Lehrplan entsprach dem der Männer. Allerdings blieben Fächer wie Architektur ausgespart, weil man Frauen für nicht geeignet hielt. Auch neue Maltechniken, wie sie etwa von den französischen Impressionisten angewendet wurden, standen nicht auf dem Programm. Selbst – später berühmten – Künstlerinnen wie Gabriele Münter blieb nichts anderes übrig, als sich alleine einen Weg zu suchen. Erst 1920 öffnete die Münchner Akademie für Bildende Kunst auch Frauen die Türen.

Quellen- und Literaturhinweise

Deseyve, Yvette: Der Künstlerinnen-Verein München e.V. und seine Damen-Akademie. München, 2005.

Behling, Katja, Mangold, Anke: Die Malweiber: Unerschrockene Künstlerinnen um 1900. München, 2013.

Mundorff, Angelika / Klink, Barbara (Hrsg.): Frau darf … 100 Jahre Künstlerinnen an der Akademie. Katalog zu einer Ausstellung des Museums Fürstenfeldbruck, 2020.

Teibler, Claudia: Die Bayerischen Suffragetten. München, 2022.

Wieber, Sabine: Jugendstil Women and the Making of Modern Design. London, 2022.